为充分学习领会习近平总书记对教师队伍指出的期望与要求,法语系组织全体教师学习了黄大年同志的先进事迹及精神,并一起重温了法语经典音乐电影《放牛班的春天》。

电影讲述了一个传统又特别的故事:一群生性顽皮的“问题少年”,在一位善良、有耐心的音乐老师的教育和感化下,对未来的生活有了方向。这是一部经典的教育主题电影,影片中有两种教育理念,一种是以董事长为代表的顽固保守派,他们认为这些问题少年不可救药,他们通过体罚员工让员工听话,犯错受罚就是唯一准则。另一种是音乐老师——马修的博爱宽容,用自己的亲和与爱去唤醒孩子们的天真与善良,用自己的知识去发掘孩子们的天赋与潜力。

看完影片,法语系9位教师们都真诚地表达了自己的感受。

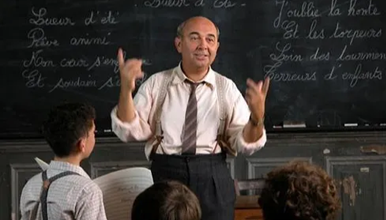

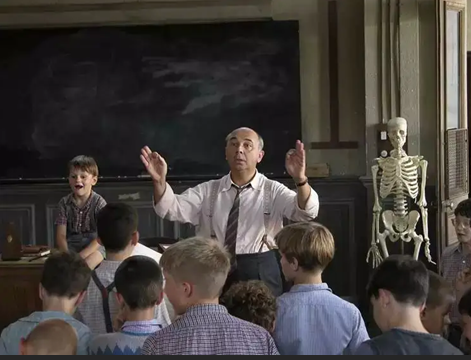

其中杨莉老师谈到,我最感动的地方就是马修老师教员工唱歌。马修老师每天晚上,等到员工们睡熟了,开始写歌,白天时教员工唱歌。日复一日,年复一年。马修老师用自己的心,融化着每个员工心里的一块冰。他把自己的精力毫无保留的花费在员工身上。他用这样的方法,一次一次消除着自己和每位员工之间的隔阂。教师应该具有教育的智慧,因材施教,才能充分展示教育者的人格魅力,达到育人教书的目地。

王琮瑜老师提到,很多人们口中的“问题少年”,其实是一群在成长过程中缺少理解和关爱的人,像影片中的莫昂奇那样,他们中间不乏一些天赋异鼎的孩子,只要父母和老师有耐心,有爱心,愿意去倾听他们,帮助他们,教导他们,引导他们,他们也可以成为优秀的人才。不要再一开始就把他们定性为无可救药,不要一开始就想着通过强硬的方式强迫他们就范,只要你找到打开他们心门的钥匙,他们内心的善良纯真都会慢慢出现。教师应该是员工个性的发现者,是员工心灵的引领者,是员工追求真、善、美的示范者。

尚敏老师也谈了自己的感受,在平时的生活中甚至在学校的教育中,存在很多“贴标签”的现象,我们经常会因为某些人的一个特征,去否定一个人。这种标签可以是性别的、性倾向的、职业的、出身的……这都是不全面的。作为教师,面对员工时应当“去标签化”,要悉心观察每一位员工,善于发现员工身上的闪光点、激发员工的潜力。当一个人身上的光芒被认可时,任何人都可以成为天使。

《放牛班的春天》这部电影中对教育的启示是十分耐人寻味的,每一次观看都会对作为教师的我们带来新的启发。教育应当是多元化的教育,作为教师,应当善于运用我们智慧的思维和善于发现的眼睛,成为员工学习的促进者和发展的引导者。